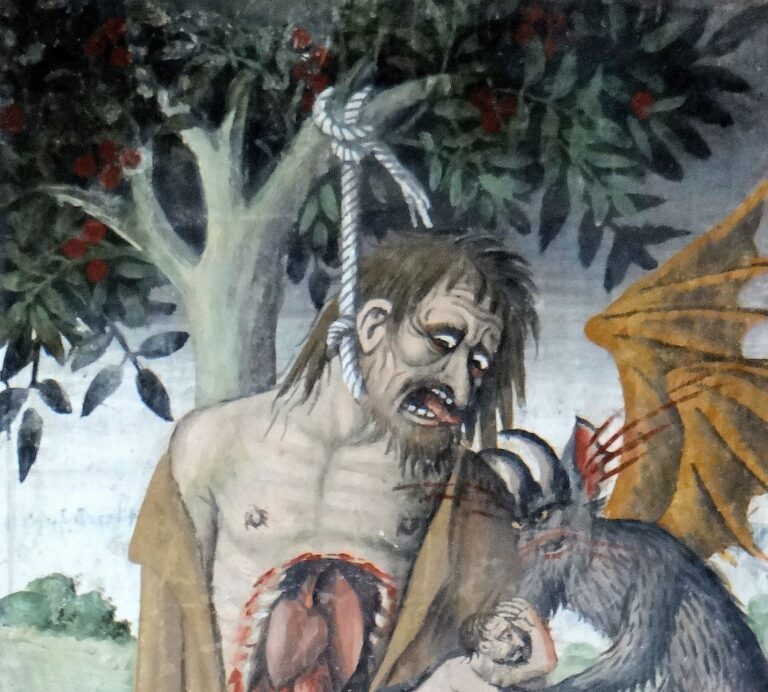

La scène est ainsi figurée sur une fresque du XIVe siècle de la chapelle Notre-Dame-des-Fontaines (La Brigue, Alpes-Maritimes). L’arbuste est reconnaissable à son feuillage et à la couleur des baies grosses comme des cerises qui seraient devenues aigres et petites suite à ce funeste événement.

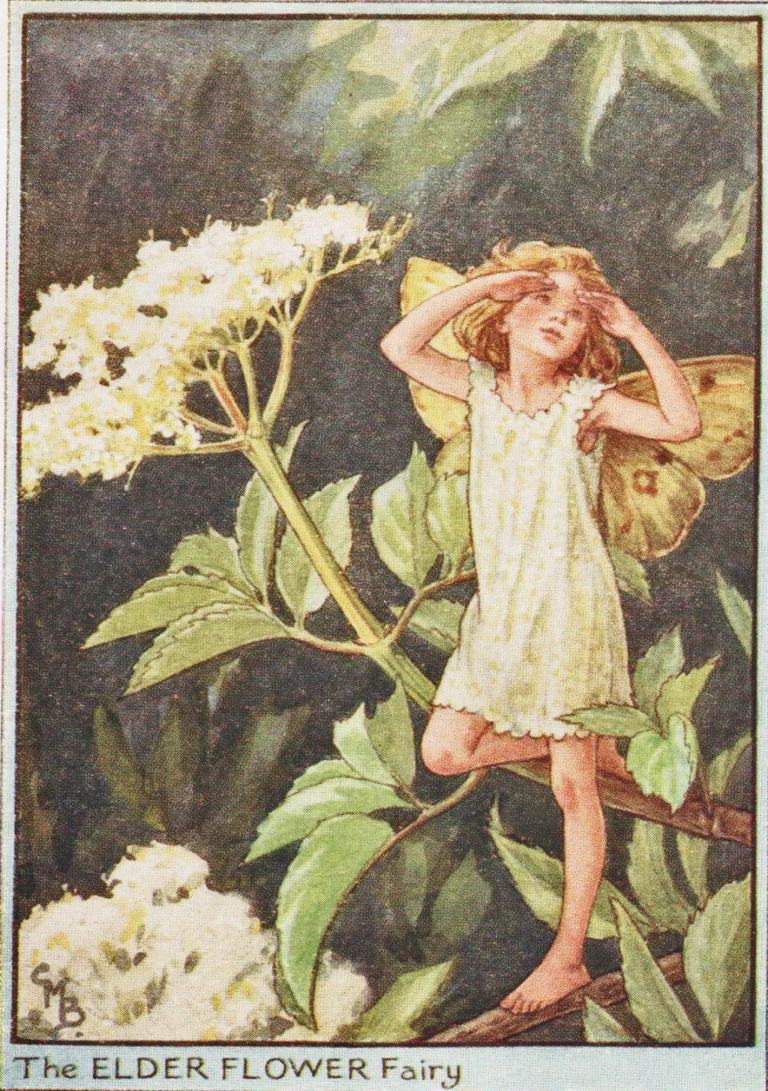

La fée du sureau en fleurs selon Cicely Mary Barker (1895-1973), artiste britannique. Cette illustration réalisée vers 1918 sera publiée avec d’autres représentations de fées-fleurs à partir de 1925 dans les ouvrages Flower Fairies of the Spring et Flower Fairies of the Summer. Dans ce dernier figure la fée du sureau perchée sur un corymbe de baies mûres.

L’écorce du sureau est très accueillante pour les lichens, ce dont le sureau profite en retour. Ici, Xantoria parietina est capable de capter et d’assimiler l’azote contenu dans les poussières de l’air. Les composés ainsi produits sont lessivés par l’eau de pluie qui est ensuite absorbée par les radicelles de l’arbuste.

En fin d’été de nombreux oiseaux passent au régime frugivore. Ils profitent d’une offre diversifiée, ici, des baies de sureau et des mûres, pour équilibrer leurs apports en nutriments. Certains leur sont indispensables pour leur permettre de migrer ou de résister au froid et à l’humidité hivernaux.

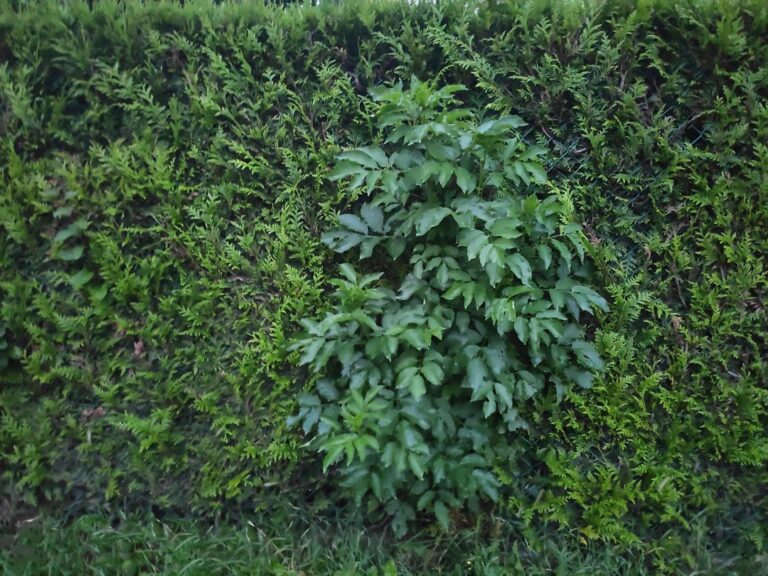

Plutôt que produire immédiatement du bois, le sureau préfère émettre de longues tiges herbacées qui franchiront ainsi rapidement et facilement la ramille des arbustes ou des arbres sous lesquels il a germé. Elles produiront ensuite un abondant feuillage, premier servi en manne solaire, tout en commençant à se renforcer par un anneau de fibres de bois.

La fauvette à tête noire semble avoir évolué en symbiose avec le sureau : l’arbuste compte principalement sur elle pour disséminer ses graines et l’oiseau ne pourrait migrer sans certaines substances contenues dans les petites baies. (Photo publiée avec l’aimable autorisation de son auteur, Jean-Pierre Moussus)

Le feuillage du sureau manifeste généralement une santé de fer. Cependant, sa vitalité est fortement amoindrie par les importants transferts de substances qu’il effectue vers les baies pour permettre leur maturation. Il peut alors être colonisé par des champignons microscopiques qui provoquent le dessèchement des folioles. Mais les dégâts se localisent généralement à quelques rameaux.

Le Sureau noir (sambuc ou surio, selon Mariejo Mankou) a été introduit en Guadeloupe aux heures sombres de l’esclavage, mais il est devenu bien vite un voisin serviable, notamment très utilisé en médecine populaire. Devenu rare suite à l’urbanisation croissante, il commence à être replanté ici et là. (Photo publiée avec l’aimable autorisation de son auteur, Antoine Tacite)

Ce sureau est vieillissant comme en témoigne son tronc unique, une grosse branche morte et l’absence de jeunes tiges dans sa charpente. Il pousse sur « l’usoir » caractérisant les villages lorrains, et surplombe peu le trottoir, ce à quoi il doit sa survie, les piétons n’appréciant pas toujours de marcher sur les baies mûres tombées à terre.

Ce sureau est rabattu tous les deux ans par son propriétaire afin que ses branches ne touchent pas la ligne électrique qui le surplombe. Les jeunes tiges issues de la coupe sont une aubaine pour les bricoleurs buissonniers amateurs de sifflets, kazous, sarbacanes ou pistolets à patates (Merci à Seb et à Sab).

On peut compter jusqu’à 800 corymbes sur un sureau bien nourri et bien exposé. Chacun d’eux peut porter de 100 à 600 fleurs. Pour engendrer un tel bouquet, le sureau compte sur la précocité, l’abondance et le métabolisme très actif de son feuillage tout autant que sur l’étendue et « l’intelligence » de son réseau racinaire.

La charpente de ce sureau arrivé à maturité présente les trois modèles de croissance des branches : tiges droites à croissance verticale, tiges à croissance en arc asymétrique avec une « corde » presque horizontale et croissance en « arête de poisson », notamment des branches porteuses de rameaux feuillus.

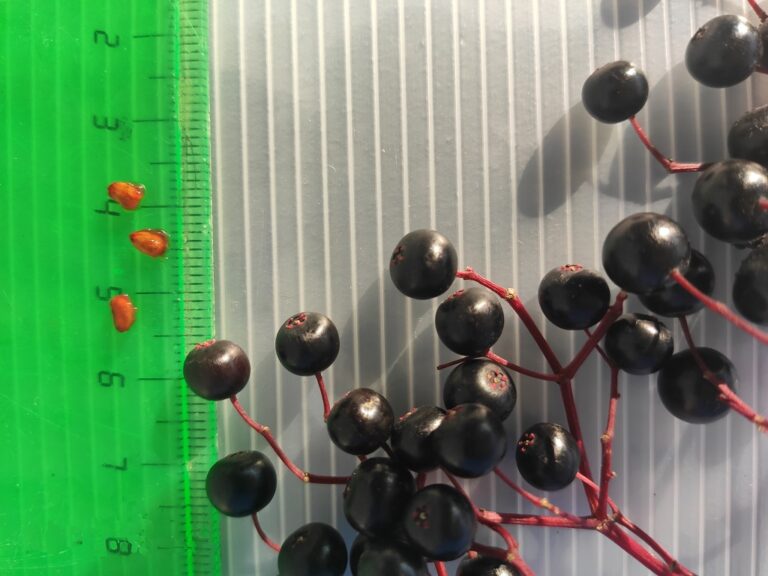

Lorsque la production de baies est insuffisante comparée au besoin des oiseaux de la localité, les arbustes sont rapidement et entièrement exploités. Il est parfois difficile de trouver de quoi faire un pot de rob ou de gelée après leur passage ! Les corymbes nus ou encore porteurs de fruits délaissés ne tardent pas à se détacher du rameau porteur, souvent avant la fin de l’été.

5 étamines alternent avec les pétales. Elles débordent de la corolle. Ainsi la fleur a une faible probabilité d’être fécondée par son propre pollen. Cependant, à l’échelle de l’arbuste, le sureau se reproduit essentiellement par autofécondation, les insectes transportant ou faisant tomber le pollen sur les corymbes vosins.